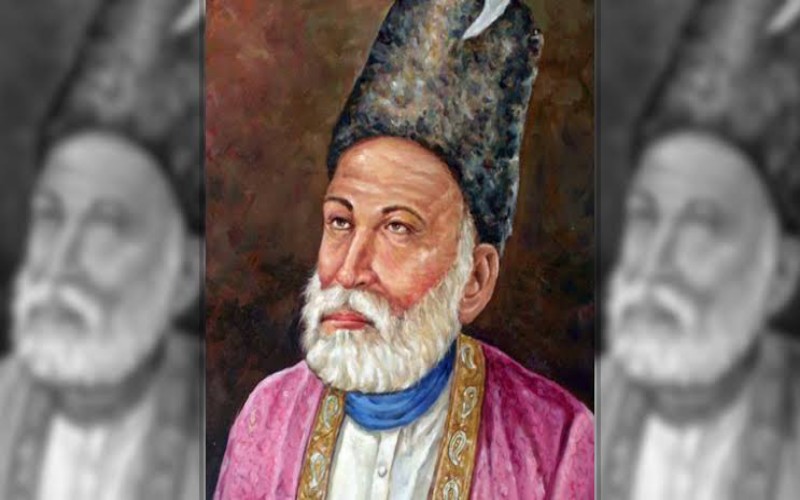

आलोक उपाध्याय। इतिहास वहीं बनाते हैं जो इस परंपरावादी दुनिया की सारी सीमाओं को तोड़ कर जज्बातों के बवंडर से नई सूरत तैयार करते हैं .. ऐसी शख्सियतें खुद अपनी सोच के जादू से नए दुनिया रचते हैं …. ऐसे ही एक थे मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान यानि गालिब……. वो शख्स जिसने मुहब्बत और फिलॉस्फ़ी के नए पैमाने तय किए…

गालिब की जिंदगी वक्त और किस्मत के थपेड़ों से लड़ती रही, लेकिन थकी नहीं..उनकी कलम ने दिल की हर सतह को छुआ , किसी भी मोड़ पर कतरा कर नहीं निकले… जिंदगी ने उनकी राह में कांटे ही बोए, पर वो उन कांटों का जवाब अपने लफ़्जों के गुलों से देते रहें…. मिलन और जुदाई दोनों के गले में एक साथ हाथ डाले चलते रहे … वेदना को अद्भुत शब्द देने की उनकी जादूगरी का कायल सारा संसार है ….जिंदगी उनके लिए एक आवारा हमसफ़र से ज्यादा मायने नहीं रखती थी… जिम्मेदारियां कभी उन्हे बांध नहीं पाई, इज्जत और शोहरत की ख्वाहिशें कभी उनके शौक और आदतों के आड़े नहीं आई….शायद इसिलिए उनके शेर शब्दों के हुजुम भर नहीं हैं, बल्कि जज्बातों की नक्काशी से बनी मुकम्मल शक्ल रखते हैं …..

बल्लीमारान की ये वहीं पेचीदा गलियां हैं जो गालिब की शबो- रोज की गवाह हैं.. इन्ही गलियों में कभी गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में दाद और वाह वाहों के दौर चला करता था…. इन्ही गलियों में कभी असद उल्लाह खान गालिब का पता मिलता था…. वो इमारत जो गालिब की जिंदगी की हर गम, हर नाकामी हर पशोपेश, की यादें और उनके लिखी गजलों के हर हर्फ़ को अपने अंदर समेटे आज भी मुकम्मल है…

कहते हैं कि मुगल दौर ने हिन्दुस्तान को तीन चीज़े दी, ताजमहल, उर्दू जुबान और मिर्जा गालिब….असद उल्लाह खान गालिब का जन्म 27 दिसंबर, 1796 को आगरा में हुआ था..उनके पिता ईरानी खानदान से थे… गालिब जब महज पांच साल के थे तभी उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेग की मौत हो गई….गालिब का पालन पोषण उनके चाचा ने किया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी था… गालिब जब नौ बरस के हुए तो उनके चाचा भी इंतकाल फ़रमा गए….कुल मिलाकर गालिब का पालन पोषण, ब्रिटिश सरकार से उनके चाचा को मिलने वाली पेंशन पर होता था….वो पेंशन भी बाद में रोक दी गई थी.. उस पेंशन को दुबारा शुरू कराने के लिए गालिब को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी…

गालिब की शुरूआती तालीम मदरसे में हुई और अरबी और फ़ारसी जुबान उन्होने अब्दुल समद सिहासिल की देखरेख में सीखी जो कि ईरानी थे और भारत घूमने के लिए आए थे … गालिब जब तेरह साल के थे तभी उनका निकाह शायर, इलाही बख्श मारूह की बेटी उमराव से हुई…. कह सकते हैं कि शायरी की बारिकियां गालिब ने अपने ससुर से ही सीखी… 1812 में मिर्जा गालिब आगरा से दिल्ली आ गए और सारी जिंदगी दिल्ली में ही गुजार दी..

उस समय दिल्ली में जौक, मोमिन और वली अहद जैसे शायरों की तूती बोलती थी.. दिल्ली में गालिब की पहचान उर्दू के साथ साथ फ़ारसी शायर के रूप में भी थी.. दिल्ली के लोग उन्हे जानते जरूर थे लेकिन उन्हे बहादुर शाह जफ़र के दरबार में शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा था…. कहते हैं कि पहली बार जब गालिब को दरबार जाने का मौका मिला, तो गालिब की भाषा वहां मौजूद बड़े बड़े शायरों को भी समझ में नहीं आई

उस समय जौक, बहादुर शाह जफ़र के दरबारी शायर थे. जौक कभी नहीं चाहते थे कि गालिब का दाखिला किले में हो और वो शादी दरबार में शामिल हों…लेकिन गालिब तो गालिब थे, उन्हे मजबूरियां उन्हे डिगा नहीं पाती थी, शायद इसिलिए वो जौक का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे…. जौक जब गालिब की गलियों से गुजरते तो उनका इस्तकबाल गालिब के माजाकिया शेर करते थे… कुल मिलाकर दिल्ली में खुद को साबित कर पाना गालिब के लिए बहुत दुश्वार साबित हो रहा था… लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके कलाम के नएपन ने उनकी पहचान दिल्ली में भी फ़ैलाई और जफ़र के दरबार में भी भी……

1850 तक गालिब जफ़र के दरबारी शायर हो गए थे…. 1850 में ही गालिब को बहादुर शाह जफ़र के दरबार में कई खिताबों से नवाजा गया… और उन्हे जफ़र के खानदान की कहानी लिखने का काम सौंपा गया… इतना ही नहीं 1854 में जौक के मौत के बाद बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को अपना उस्ताद नियुक्त किया गया… और ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से उन्हे वजीफ़ा मिलने लगा…

ब्रिटिश सरकार से वजीफ़ा मिलने पर जितनी खुशी गालिब को नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा खुशी उन साहूकारों को हुई जिनसे गालिब ने कर्ज ले रखा था…. बहरहाल पेंशन मिलने से गालिब के फ़टेहाली का दौर कुछ कम हुआ…. लेकिन खुदा ने गालिब की किस्मत कुछ और ही सियाही से लिखी…. खुशियां शायद गालिब के खाते में नहीं थी.. वजीफ़ा शुरू होने के तीन साल बाद 1857 में जब पहला गदर हुआ तो अंग्रेजों ने गालिब का नाम विद्रोहियों की फ़ेहरिस्त में शुमार किया…गालिब गिरफ़्तार तो नहीं हुए, लेकिन उनका वजीफ़ा तुरंत बंद कर दिया गया…..

दो साल बाद गालिब की किस्मत एक बार फ़िर से जागी ….. दो साल बाद रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने गालिब की शागिर्दी की ख्वाहिश जाहिर की और उनके लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर किया..

गालिब की शेरों की फ़िलॉस्फी आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली रहती थी .. उनकी शेरों की खासियत होती कि उन्हे जितनी बार पढ़ों उतने नए मीनिंग नजर आएंगे …उनका एक शेर हैं कि – ‘मरता हूँ इस आवाज़ पे हरचंद सर उड़ जाये, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाये कि हाँ और’-, इस शेर को आप महबूब और आशिक का शेर भी कह सकते हैं … दूसरे नजरिए से देखे तो ये हुकुमत और अवाम का भी शेर है…लब्बोलुवाब ये कि गालिब के गजलों में नजाकत और तंज, मुहब्बत और रंज, वस्ल और हिज्र, एक साथ दिखाई देते हैं…

ग़ालिब की पूरी जिंदगी फक्कड़पन में गुजरी… अपनी पेंशन का आधा से अधिक हिस्सा वो शराब पर उड़ा दिया करते थे, बाकी के पैसे उन साहूकारों के पास चले जाते जिनसे उन्होने कर्ज लिया होता था…ये कर्ज -ज्यादातर- शराब के लिए, मांगे जाते थे….गालिब अपनी पूरी जिंदगी किसी नियम, किसी जिम्मेदारी या फ़िर किसी धर्म से बंध कर नहीं रहे….. दिल्ली के इज्जतदारों से ज्यादा अहमियत उन्हे दिल्ली के जुआरी देते थे… गालिब की पहचान अगर शायरों के बीच थी तो दिल्ली जुआरियों के बीच भी गालिब उतना की मशहूर थे.. एक बार जुआ खेलते हुए वो जेल भी गए.. लेकिन अच्छे चाल चलन की वजह से जल्द ही छोड़ दिया गया

गालिब के बारे में कहते हैं कि ना तो वो मस्जिद जाते थे और नाही रोजे रखते थे ..पूछने पर बताते कि आधा मुसलमान हूं.. रोजे ना रखने के पीछे वो एक अजीब वजह बताते थे .. कहते थे कि ‘जिस पास रोजा खोल कर खाने को कुछ ना हो, रोजा अगर ना खाए तो वो लाचार क्या करे’……गालिब किसी मजहब के पैबंद नहीं थे… उन्हे हर उस मजहब से मुहब्बत थी जो इंसानियत सिखाती हो

गालिब की जिंदगी में सबसे बड़ी कमी थी औलाद की…. खुदा ने गालिब को सात संताने बख्शीं, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बची….कुछ तो गलिब का फ़क्कड़ स्वभाव, कुछ उनके पीने की आदत और कुछ संतानों की मुसलसल मौत ने गालिब के बेगम उमराव को तोड़ कर रख दिया.. खुदापरस्त तो वो पहले से ही थी, बाद के दिनों में वो सजदे में ही डूबी रहने लगी…….गालिब नास्तिक तो पहले से ही थे, बच्चो की मौत ने उन्हे एक तरह से खुदा का दुश्मन बना दिया….

गालिब जिंदगी भी परेशानियां झेलते रहें , लेकिन कभी समझौता नहीं किया…ता-उम्र वो मजबूरियों से लड़ते रहें लेकिन कभी अपना सिर किसी के सामने नहीं झुकाया..शायद इसिलिए गालिब के पास ना तो दुश्मनों की कमी थी और ना ही दोस्तों की…..गालिब ने लिखा है कि -‘हुये मर के हम जो रूसवा, हुये क्यूं ना हर्फ़े दरिया, ना कभी जनाज़ा उठता, ना कही मज़ार होता’…मतलब मौत, गालिब को रूसवाई लगती थी, उन्हे चाहत थी वो अपनी गजलों में ही डूब जाए…. ताकि ना कभी उनका जनाजा उठ पाए और नाही कहीं उनका मजार बन पाए… लेकिन गालिब कभी मरा नहीं करते.. गालिब हमेशा जीते रहते हैं , दिलों में , हर्फ़ों में, क्योंकि गालिब किसी इंसान का नहीं बल्कि एक मुकम्मल सोच का नाम है , एक विचारधारा का नाम है…..